2005.4.より登山順

![]()

2005.4.より登山順

| [百名山・富山 別17] 立山 3.015m (富山県立山町) [富山] 奥大日岳 2.606m (富山県上市町) [富山] 立山弥陀ヶ原散策 松尾三角点 |

||

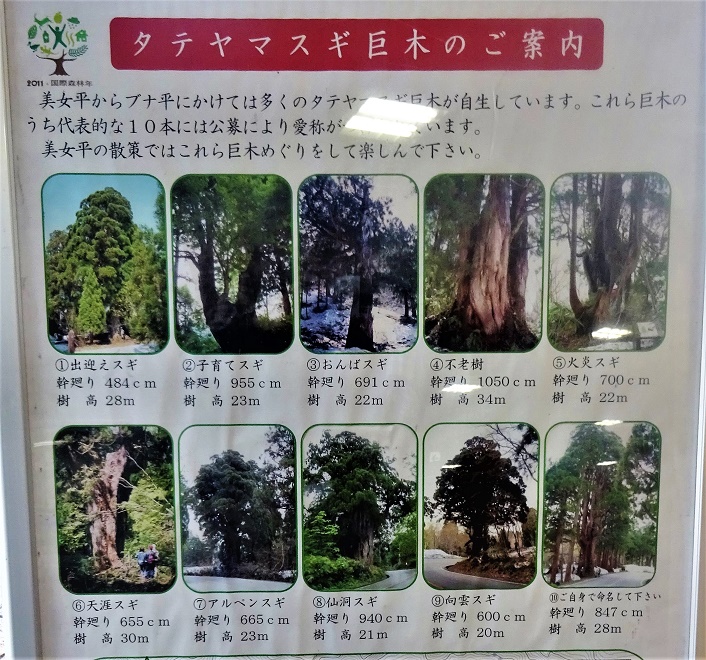

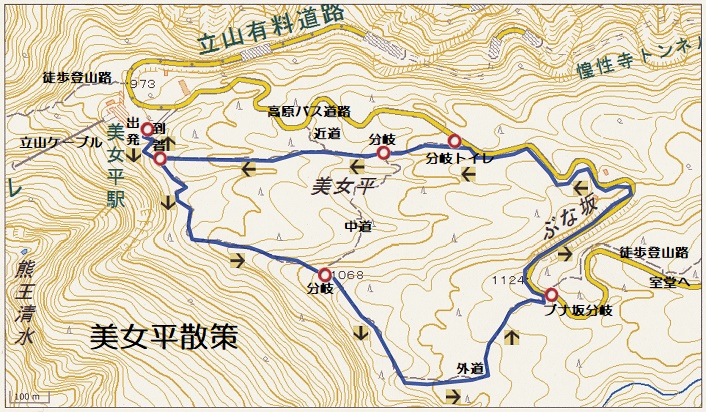

| 第15回 2025.08.04. 室堂平散策。 第14回 2023.10.24. 美女平散策 第13回 2022.07.23-24 浄土山より一の越小屋泊。一の越より室堂平徘徊。 第12回 2012.10.05 室堂平一周散策 第11回 2018.08.05 室堂バスターミナルより、天狗平-獅子ヶ鼻岩経由で弥陀ヶ原ホテルまで歩く。 第10回 2017.10.28 ケーブル下車で、美女平の立山杉散策、と称名滝散策。 第09回 2016.08.10-11 室堂バスターミナルより一の越山荘泊。浄土山経由で下山。 第08回 2014.08.30-31 室堂バスターミナルより浄土山経由で一ノ越山荘泊。雄山往復と室堂平池めぐり。 第07回 2013.10.14. 室堂バスターミナルより、天狗平-獅子ヶ鼻岩経由で弥陀ヶ原ホテルまで降る。 第06回 2013.08.29. 室堂バスターミナルより奥大日岳往復。 第05回 2013.08.04. 室堂バスターミナルより奥大日岳往復の予定が、雨の為室堂平散策。 第04回 2012.10.17. 弥陀ヶ原バス停下車、弥陀ヶ原散策し、八郎坂を称名滝に降りる。 第03回 2011.09.17-18 室堂バスターミナルより奥大日岳往復、ロッジ立山連峰泊。翌日立山雄山に登る。 第02回 2010.08.07-08 室堂バスターミナルより立山三山縦走。剣御前小屋泊。 第01回 2008.08.16-17 室堂バスターミナルより立山三山縦走。内蔵助山荘泊 |

||

|

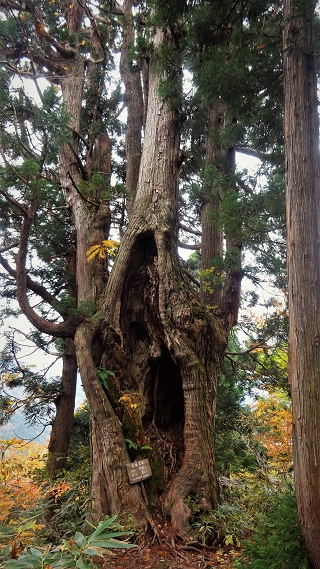

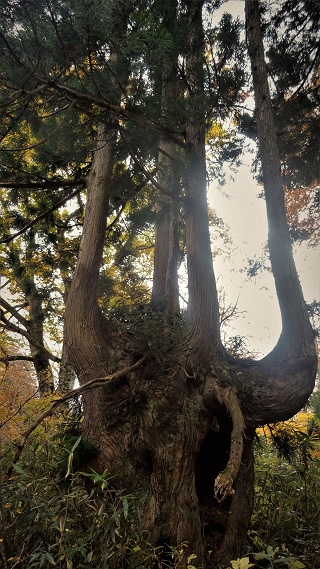

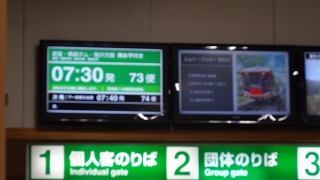

2025年08月04日(月)15回 立山「室堂平」散策 毎日暑い。高い所に登れば少しは涼しいだろうと3年ぶりの「室堂平」。さすがに涼しかったな。しかし下界に戻ったら暑い事暑い事。小松市は又全国一の暑さだったらしい。 ケーブル駅前駐車場は満車。少し離れた駐車場に車を置く。行列で1番ケーブルには乗れなかったが、すぐ臨時が出た。7.30分。満員。 美女平でバスに乗り換え。車の中から薬師岳。 バスを降りホテルのある建物の中の階段を上り外へ出る。立山が見える。 登山者でいっぱい。 立山の下に室堂小屋が見える。 雄山の方へは向かわずミクリガ池の方へ進む。 剣御前の方に「剣岳」が覗く。 雄山と浄土山。その間に一の越の山小屋。 ワレモコウ ヤマハハコ チングルマの綿毛 タテヤマリンドウ これもタテヤマリンドウ ヨツバシオガマ イワイチョウ オトギリソウ オトギリソウ 何かのケルン。 奥大日岳と大日岳。 オンタテと大日岳連峰。 ミクリガ池が見えてきた。 ミクリガ池山荘。 ミクリガ池まで降りた。 ウサギキク ダイモンジソウ エゾシオガマ タンポポ キオン ハナウド シシウドかな。花の名前は適当です。詳しくない。 ミクリガ池。 ミクリガ池。 みくりが池山荘。 剣岳。 地獄谷。今は進入禁止。 今度は、雷鳥沢山荘の方へ降りる。 「血の池」を通る。 また登り返して雷鳥沢山荘の前を通る。 雷鳥沢山荘の先の広場のベンチに到着。 この先は凄い降り。下にテント場。あそこ迄降りるのかと思ったら、元気が無くなり、ここで昼食する10.40分。 反対側には地獄谷。本当はテント場まで降り、直接室堂を目指す予定予定だったが、ここから戻って室堂を目指すことにする。 奥大日岳を見ながら昼食。ここから登った事があるが辛かった。 同じ道を戻る。大きく降ってまた登り。 またミクリガ池。 登りの時とは反対側の一周路を行く。 雄山と浄土山。 今度は「ミドリガ池」に出る。向こうは一の越の方面。 ミドリガ池は、ミクリガ池とは少し感じが違う。 ミドリガ池の向こうに、雄山・真砂岳・別山。 ミドリガ池と、浄土山・雄山・真砂岳。 中々雄大な眺め。 浄土山の下の室堂が近くなった。 室堂に到着。この小屋はまだ泊まった事が無い。 イワオウギ ノギラン? タテヤマリンドウ リンドウ 植えてあった? 昔の「室堂」が展示場になっている。 玉殿岩屋へ行こうと言うS女史。 室堂の裏から、雪渓を横切り急坂を降りる。 降りてきた雪渓。雪渓の近くで、雪解けが遅くて、花の咲くのが遅れて残っている。 チングルマ チングルマ ミヤマキンバイ? アカモノ? タンポポ クロトウヒレン ミソガワソウ ミソガワソウ ハクサンイチゲ ハクサンイチゲ アオノツガザクラ アオノツガザクラ イワイチョウ イワイチョウ オトギリソウ ヨツバシオガマ 急坂を降りて「玉殿岩屋」へ行ったS女史、岩屋への道が藪になっていて、岩屋までたどり着けなくて、登り返してきた。 雪渓を渡って室堂へ戻る。室堂はバス乗り場に近い。雄山まで登った人が大勢戻ってくる。頂上まで登れないが、室堂平徘徊でヨボヨボ老人は大満足。 ■次回登山は、8/9「粟津岳山」へ■ 2023年10月24日(火)14回 立山「美女平」散策 「歩くアルペンルート」がある。バスに乗らなくて立山に登る道。美女平から弥陀ヶ原、天狗平から室堂平と続く。今日は美女平辺りを散策。6年ぶりの2度目の、紅葉を訪ねての老人徘徊。。 S女史と小松を出て、高速道路で3度の渋滞。平日なのに朝は工事中で渋滞するらしい。何とかケーブル乗り場に到着。予定より遅れたな。 10時のケーブルに乗車。団体さんは外人の観光客。ケーブル料金往復1800円。10分も掛からず美女平駅に着く。 駅にニックネームの付いた「立山杉の巨木」の写真が張り出されている。今日はここから歩く。 外へ出ると「お迎えスギ」。 「立山は佐伯有頼により開山。ありよりの許嫁の姫は逢いたい一心で立山に登る。有頼は山を拓くまで戻れないと追い返した。帰る途中で一本のスギに【美しき御山の杉よ。心あらば我がひそかなる祈り、聞きしや】と祈った所、願いがかなった。現在でも三度唱えれは恋は成就する、とかとか。 広場の突き当りの案内板。歩くのが目的だから一番外側の「水色のコース」を歩く。但し最後のバス道路歩きは、途中から内回りコースで戻る予定。 探勝歩道入口から出発。 いきなりのハシゴ階段が続く滑りそうで怖い。 谷を越えてまた登り返すと、分岐点に出る。外回りのコースに入る。あとは緩やかな遊歩道となる。 巨木が現れ出した。 「火炎スギ」。炎が燃え盛るようにそびえ立つ巨木。以前は立札があったが今は見当たらない。 「タテヤマ杉」。案内板によれば「富山県の県木。杉の変種のアシウ杉の一種。雪に耐える性質がある」 とか。 大きな「ブナの木」も出てきた。 緩やかな道。 近くの山が見えてきた。七姫山? この二股杉が分岐点。中道が分岐。外回りへ。 ブナの木。 ブナの木。 タテヤマ杉。 ブナの木の紅葉。 ブナの木。ちょっと神々しい。 タテヤマ杉 ベンチ場に出た。バス道路の一段下。昼食。バスが通ると見える。12.30分。 バス通りを横切ると、滝見台から弘法の方へ「歩くアルペンルート」が続いている。今日はここから車道を戻る。 「ブナ坂」をのんびりと降りる。 中々素敵な感じ。 大きなブナ。 トイレのある分岐点から、内回りのコースで戻る。 このコースにもタテヤマ杉が多い。 根元が空洞になってるタテヤマ杉が多い。 変な形のタテヤマ杉が並んでいる。 「オン婆杉」 だったかな。古木だ。 いろんな形のタテヤマ杉が多い。 最後の急坂を登るとバス乗り場広場。 お迎え杉が迎えてくれる。14.30分。 ■次回登山は、10/30「奥医王山」へ■ 2022年07月23‐24日(土日)13回 室堂‐「浄土山」‐一の越-「室堂平」 第一日目 浄土山  立山三山とは「浄土山・雄山・別山」を指すらしい。何度も縦走しているが、仲間にまだ縦走していない人が居るので一泊で計画した。今日は小雨予報だが段々と晴れてくる予定。天気が悪くて人が少なく、ケーブル・バスともスイスイで室堂下車。休憩室で身ごしらえして外へ出たのは10時前。S女史と大坂のN女史組二人。計4人パーティ。 立山三山とは「浄土山・雄山・別山」を指すらしい。何度も縦走しているが、仲間にまだ縦走していない人が居るので一泊で計画した。今日は小雨予報だが段々と晴れてくる予定。天気が悪くて人が少なく、ケーブル・バスともスイスイで室堂下車。休憩室で身ごしらえして外へ出たのは10時前。S女史と大坂のN女史組二人。計4人パーティ。 一面の霧。今日はゆっくりと、「浄土山」経由で一の越山荘泊。  室堂を過ぎたあたりから分岐。「室堂山・浄土山」の方へ登る。今年は残雪が多い。  浄土山登山口に到着。大きな雪渓を横切る。いつもはこんな雪渓は無いな。  適当に横切ったら、上手い具合に登山路が続いていた。 室堂平のチングルマ チングルマ タカネヤハズハハコ     霧雨。  急坂を登り切った。池が見える。  仲間はとっくに先へ進んでいる。いつもと同じパターン。  コバイケイソウ  霧雨で休む所が無い。いつの間にか13時になっている。何とか頂上付近らしい所に座って昼食。誰も通らない。浄土山はどこが頂上か判らない。頂上標識は無いらしい。  下山開始。富山大学の建物がある。  立山から薬師岳に続く、メイン縦走路に出た。後は一の越の山小屋迄降りるのみ。  3時前に一の越山荘に到着。私としいは予定時間到着。仲間はとっくに到着。4人で一部屋の個室。  一休みしていたら、今日に天気が晴れてきた。外へ出る。  一の越山荘の上に、雄山が見えてきた。頂上の社務所が見える。 ミヤマダイコンソウ イワギキョウ コメバツガザクラ ?     浄土山の隣の「龍王岳」が見えてきた。3人には時間があったら登って来るように指示していたが、雨でそれどころではでは無かったようだ。  登山途中の霧雨が、嘘のように晴れた。  浄土山は、何処が頂上かな。  室堂平を見下ろす。残雪が多い。  17時から室堂で夕食。  夕食後、また外へ出る。東側の雲海も沈み山並みが見えてきた。  槍が岳も見えてきた。  龍王岳に夕陽が当たって来た。  尖った山は、笠ヶ岳だな。続く山は何、三俣蓮華岳辺りかな。  奥大日岳が浮かぶ大雲海に、夕日が沈む。  明日も晴れそう。暗くなって女性陣は、星を眺めに外へ出て行った。元気が良い。老人は先に休む。 ■下に続く 第2日目 室堂平散策 私には立山三山縦走はもう無理と感じている。最初から雄山だけでも登って登って戻る予定でいた。しかし岩の急坂は苦手、用心して雄山にも登らず室堂平を散策して下りた。女性3人組はお天気に恵まれ立山三山を完全走破。良かったですね。  朝5時出演。昨夜の雲海はすっかり消えて、遠くの山も見える。  日の出が始まったらしい。  海岸線も見える。  ここから3人と別行動。頑張って一周して下さい。  雄山に登り出した3人を見送り、私は下山開始。  昨日通った浄土山に陽が射してきた。  急階段が済んで緩やかになった地点に石仏がある。ここから雷鳥沢のキャンプ場への道がある。通った事はある。  バス終着駅が見える。大日岳の横に平野が見える。富山市かな。  奥大日岳の右にも海岸線。町も見える。  登山道はなかなかのワイルドな道。ほとんど人は通らない。チングルマが多い。  室堂平に陽が射した。  6.30分開けた所で朝食。お弁当をゆっくりと食べる。昨日はオコジョを見かけたので、今日は雷鳥でも現われないかな。  今年は残雪が多い。  アオノツガザノラ  オンタデ  コバイケイソウ  分岐に出た。まっすぐ降りればキャンプ場、まだまだ降り。キャンプ場まで降りると、又長い階段を登り返さなくてはならない。ここから室堂へ登って楽をするかなー。とにかくまた休憩。 イワカガミ ベニバナイチゴ アキノキリンソウ    ミヤマリンドウ ナナカマド アカモノ    ハイマツ ミヤマリンドウ ウサギキク    ツガザクラ イワイチョウ チングルマ    シナノキンバイ シナノキンバイ ヨツバシオガマ     一の越への登山路に合流した。分岐に通行止めのロープが張ってあった。こちら側からはこの登山道には入れぬようだ。積雪が在って登山道が埋まっている所があったな。室堂に到着。仲間は今頃どのあたりの稜線を歩いているのだろうかと、稜線を眺めて30分ほど昼寝。最高 最高。 昼食を食べて出発。立山参道の32番石仏と云うのが、すぐ横にあった。昔の室堂も文化財として残してある。  室堂の裏から、ミクリガ池の方へ降りてゆく。チングルマとミクリガ池。  タテヤマリンドウに、白花があるのは知らなかった。    15.00時、待ち合わせ場所に、3人が笑顔で現れた。臨時バス出てすぐ下山出来た。吉峰温泉に入って20時には小松に戻れた。 ■次回登山は、7/30滋賀の「伊吹山」へ■ 2021年10月5日(火)12回 室堂-「室堂平」一周散策 紅葉が見たくて立山に行く。老人は山に登らず、室堂平辺りを一周。それでもなかなか高低差がある。お天気に恵まれた。朝5時半に待ち合わせ、立山ケーブル乗り場に7.30に到着。駐車場満杯。ケーブルは一時間以上待たされ8.50分発。平日だから込まないと踏んでいたのに大賑わい。10時にようやく外に出た。いい天気だぞ。  草紅葉の向こうに立山。「雄山・大汝・富士ノ折立」の三ピーク。  剣御前の横に「剣岳」が覗いている。  大日連峰。右か「奥大日岳」、左が「大日岳」  「ミクリガ池」を時計反対周りに歩く予定。「奥大日岳」  まず室堂の方へ進む。「浄土山」と「雄山」と「別山」が立山三山。  室堂の横より、池の方へ降りる。  この池は「ミドリガ池」。向かいは「別山」。  「ミクリガ池」と「浄土山」  「地獄谷」と「大日連峰」。昔は地獄谷にも通路があったが、今は通行止め。今歩いて居る道にも、風向きに注意となっている。  この池は「地の池」らしい。「浄土山」  下に「雷鳥沢キャンプ場」が見えてきた。あそこまで降りる。向かいは「剣御前」。登山路が続いている。  キャンプ場のベンチで昼食。いい雰囲気だ。12.00時。  老人はここで記念撮影。高校三年の時に学校登山で初めて立山に登った。昔の事で、八郎坂を登り追分で一泊、二日目は一の越で一泊、三日目は登頂して剣御前から雷鳥沢で一泊。ここが最後なのでキャンプファイヤーをした記憶がある。昔は火を焚けたらしい。四日目は又、八郎坂を歩いて降りた。まだケーブルが出来上がって居なかったようだ。  キャンプ場を出発。雷鳥沢の橋を渡る。頂上近くなのに水の流れが凄い。橋の上を歩くのが怖い。  橋を渡り、右に山裾を登り出す。紅葉が良い。  「浄土山」の方へ進む。赤い絨毯は「チングルマ」の紅葉である。チングルマは草ではなく木である。  「ナナカマド」の紅葉らしい。  「玉殿岩屋」と地理院地図に載っているが、室堂の下の岩屋らしい。のんびりし過ぎで時間が無くなり寄らず。  ようやく一周してきた。14.50分。まだ晴れている。天気が良くて楽しい徘徊だった。  ■次回登山は、10/9-10日「八海山-谷川岳」へ■ 2018年08月05日(日)11回 室堂-天狗平-弥陀ヶ原散策  今年の夏は異常なほど暑い。里山逍遥は暑くて無理。夏しか歩けない高い山を狙っているが、登るのが大変な山は駄目。かくして今夏は尾瀬沼・上高地・八甲田山・八幡平と「木道」歩き専門である。今回も「立山」の天狗平・弥陀ヶ原の「木道」歩きである。 S女史と5.30分に小松を出て、立山ロープウェー駅に着いたのは7.20分。日曜日で駐車場は満杯。だいぶ離れた所に停めさせられた。 今年の夏は異常なほど暑い。里山逍遥は暑くて無理。夏しか歩けない高い山を狙っているが、登るのが大変な山は駄目。かくして今夏は尾瀬沼・上高地・八甲田山・八幡平と「木道」歩き専門である。今回も「立山」の天狗平・弥陀ヶ原の「木道」歩きである。 S女史と5.30分に小松を出て、立山ロープウェー駅に着いたのは7.20分。日曜日で駐車場は満杯。だいぶ離れた所に停めさせられた。 一便待たされて、8.00時のロープウェーに乗る。  9.10分に室堂到着。頂上が見える。  登山客で満員だ。  9.15分。みくりが池の方へ少し進むと、左に天狗平の方へ降りる道が分岐している。途中からの地獄谷の方は通行止めだが、天狗平の方は支障なく通れる。 いきなり「大日岳・奥大日岳」の方へ向けて降りだす。ここを降りる人はほとんど居ない。  右手の雪の残っているのは「雪の大谷」と呼ばれる所である。  少し離れているが歩いている遊歩道も、雪の大谷の一部である。雪が残っている。室堂のバス停のあるホテルよりここまで降りてきた。  雪渓の溶けるのが遅く、雪が残っていたので、ここでは未だ「チングルマ」がいっぱい咲いている。  天狗平山荘が近づいて来た。  右手に「剣岳」が近い。左、奥大日岳へ登る道が見える。   天狗平が近づくと、バス道路を横断する。  天狗平山荘より弥陀ヶ原バス停まで、二本のコースがある。美松坂コースと一の谷・獅子ヶ鼻コース。美松坂は短いが天狗山のすそを通るので、樹林帯みたいだ。今回は一の谷コースを降りる。   池塘があるが、お天気続きで、干上がって水の無いのがほとんどである。  向こうの山裾に弥陀ヶ原ホテルが見えてきた。ここから弥陀ヶ原ホテルまで、弥陀ヶ原が続いているように見えるが、実はこの間に「一の谷」があり深い渓谷になっている。  12.50分。獅子ヶ鼻岩の横から、急な鎖の下った斜面を降りる。獅子ヶ鼻岩登る階段みたいなものがあったが、危なそうなので登らなかった。  太い鎖が下がり、急坂で足が届かない処もある。鎖が頼りで慎重に慎重に降りる。  一度下に着き、川に沿って下り、一の谷の橋を渡る。13.30分。  14.00時。弥陀ヶ原に登り返し昼食休憩。    14.50分頃、弥陀ヶ原ホテルの裏にたどり着く。  15.15分にバスに乗り、ケーブルに乗り換え、16.20分に駐車場の車にたどりついた。 立山弥陀ヶ原「YAMAP」による記録 ■活動日 2018/08/05(日) 09.09-14.53 ■活動時間 5時間44分 Ⓢスタート9.09→(1時間26分)→天狗平山荘10.35-10.40(5分)→ (2時間11分)→獅子ヶ鼻岩12.51-13.17(26分)→(1時間36分)→Ⓖゴール14.53 ■活動距離 6.6km ■高低差 590m ■累積標高上り/下り 177m/669m ■次回登山は、8/15、金沢「キゴ山」散策へ■ 2017年10月28日(土)10回 美女平探勝-称名滝 立山はロープウェーの終点の美女平から、弘法~弥陀ヶ原~天狗平~室堂平へと探勝路が続いている。今までに、室堂平から弥陀ヶ原まで歩いたし、弥陀ヶ原から弘法まで歩き、さらに八郎坂を降りたことがある。今回はまだ歩いていない「美女平」を歩く予定である。7.00時にS女史と小松を出て、8.40にロープウェーの乗り場の千寿ケ原に到着。台風が近づいているのに、やはり人気の山で駐車の車が多い。少し紅葉している。ロープウェーの往復券を買って乗車。  美女平は「立山杉」で知られている。美女平駅に「巨木案内のご案内」があった。巨木10本に公募により愛称が付けられたらしい。  今回歩いたコース。外回りでブナ坂分岐まで行き、ブナ坂のバス車道を歩き、途中からまた探勝路で美女平駅に戻った。   駅を出るとすぐすぐ大きな杉がある。美女杉伝説の立て札がある。立山を拓いた佐伯有頼の許嫁の美しい姫の話である。この姫に因んで美女杉、美女平というらしい。9.15分に「探勝歩道入り口」の案内板より森の中に入る。立山杉とブナの混じった森である。   この立山杉に「火炎スギ」の立て札があった。 人が横に立つとその大きさが判る。幹回り7mと書いてある。  ブナの紅葉は今が盛りだ。ちょっと展望あり。向こうの山は「大辻山」だろう。   大きな立山杉が次から次と現れる。 中道の分岐点で休憩。ここにも二股の杉がある   根上がりの立山杉がある。立山杉の代替わりで、朽ちた杉を肥料に育ったらしい。 元は根っこの下に立山杉が有ったとの事。 ブナの木も大きいのが多い。       11.00時にバス道路に合流。休憩ベンチで昼食。 ここからバス道路を戻るように歩く。   紅葉のバス道路を戻り、途中の分岐路より探索路に入る。分岐にトイレ舎がある。     12.40分に美女平駅に到着。下の桂台から登ってくるバス道路を覗いたら、大日岳と奥大日岳が見えた。その先に真っ白な山が見える、別山かな?。  「YAMAP」記録 ■活動日 2017/10/281(土) 09.03-12.43 ■活動時間 3時間40分 スタート9.03→3時間40分→ゴール12.43 ■活動距離 4.4km ■高低差 1680m ■累積標高上り/下り 398m/392m 13.00時のロープウェーで降りて、思ったより早かったので「称名滝」に出かけた、駐車場より称名滝までの道は結構遠く、勾配もある。悪城の壁と呼ばれる右手の山肌。  称名滝はちょっと見えてきた。正面の細い滝は、地理院地図にネハン滝と出ている滝らしい。一般にハンノキ滝と呼ばれているようだ。    ■次回登山は、10/29-31「飛騨紅葉ドライブ」へ■ |

||

|

2016年08月10日(水)11日(祝)9回 室堂平-一の越-浄土山 第1日目 8月10日 (室堂平-雷鳥沢-室堂小屋-一ノ越山荘) 今年は暑い。へたばりそう。11日は「山の日」である。今年の夏山は第3弾は「立山」にした。単独行であるからのんびりと、室堂平の池巡りをして、一番近い「一の越山荘」で泊まって、あくる日は立山頂上は何度も登って居るので、代わりに「龍王岳」の頂上でも登って、「浄土山」経由で「室堂山展望台」でも回って下山しようと考えた。とにかくお天気次第の気分次第の気まま登山に決めた。4時半に家を出て立山ケーブルの乗り場近くに、6.00時過ぎに着いた。  いつも駐車場は満車の事は判っているので、称名川を渡ってすぐ左折して、少し遠い駐車場に車を入れる。ここはまだ余裕がある。6.20分頃に切符売り場に並ぶ。なかなかひまが掛かる。20分以上待って7.30分発の便が取れる。  ケーブル7.30分に乗る。混んでいるので10分間隔で運行している。バスは定員制ですぐに接続している。隣に座った人は地元立山町芦峅寺の人で、これから室堂まで行き、ポランティアでガイドをしているとの事。室堂平周辺で団体客を案内するらしい。立山の話をお互い色々して楽しかった。年齢が私より上で、80歳となったと聞いてびっくり。  8.40分頃バスターミナルに到着。朝、車で走っていて、立山は雲の中で見えなかったが、室堂平まで登ってきたら、晴れていてラッキーである。 まずお池巡りをして、雷鳥沢まで降りる予定。 まず「ミクリガ池」。向かいは剣御前。剱岳がちょっと見え。向こうに見える「みくりが池温泉」へは進まず、室堂の方へ進み池の向かい側を通る。わざと遠回り。  「ミクリガ池」と「ワレモコウ」と「奥大日岳」  立山「雄山」と「オンタデ」  室堂山荘まで行き、また「ミクリガ池」と「ミドリガ池」の間を通る。「アザミ」  右手に「ミドリガ池」がある。白い「ヤマハハコ」  「大日岳」「奥大日岳」「ミクリガ池」と「オオハナウド」  また立山の方へ進み、ぐるりと向かい側へ一回り。  雷鳥荘に近づくと左に池がる。地図には名前は無い。  雷鳥荘まで登ると「地獄谷」が俯瞰出来る。以前はみくりが池温泉から地獄谷へ降りる道があり、雷鳥沢まで近かったが、今は地獄谷へは通行禁止で、遠周りしなければならない  ようやく雷鳥沢のキャンプ地が見えてきた。  10.20分、キャンプ地を通り抜け、雷鳥沢を渡り、一の越へ登り始める。石像を収めた室がある。6体の石仏が見える。形が違うから六地蔵ではないだろうと思う。  「チングルマ」は実になっている。向こうは「浄土山」   だいぶ登ったら分岐に出た。向こうに「室堂山荘」が見える。直進する道は降って「玉殿岩屋」の方へ行く。分岐には標識が無い。左にトラパース気味に登って行くのが一の越への道だと思うが?。ちょっと迷っていたら、地面に張り紙が落ちていた。「この先工事中で通行御遠慮ください」と書いてある。「室堂」へ行く道が工事中なのか、「一の越」へ行く道が工事中なのか判らない。  室堂山荘の方から人が登ってくるのが見えた。ここからの道はまだ歩いたことが無い。だいぶ遠回りになるがこの初めての道を降りる事にした。振り出しに戻るみたいに「室堂山荘」の近くに出るはずだ。12.00時。 「カラマツソウ」  遊歩道の通る橋が、全部新しくなっているから、工事中と云うのはこの遊歩道の事だったらしい。 「ミヤマキンポウゲ」  「ヨツバシオガマ」  「シナノオトギリ」  「ウサギキク」  「ミヤマリンドウ」  「トリカブト」 12.40分に、室堂から一の越に至る本道に合流した。ほとんど人が通らない道だった。本道からの入口に「雷鳥沢キャンプ場に至る道・2.5km・登山装備が必要です」の看板があった。 ここから一の越へ登って行く。一の越山荘と雄山頂上の社務所が見えてきた。  14.00時に一の越に登り着いた。今まで見えなかった東の方が見える。槍ヶ岳がすぐ目につく。  槍穂高の手前の山はどこ?。水晶岳?野口五郎岳?右は赤牛岳?その上のピークが水晶?。  室堂平の歩いた道が良く判る。  夕飯前に外へ出てみた。益々晴れてきた。左の上に水平の稜線が見えてきた。「燕岳」から「大天井岳」への表銀座コースらしい。左が燕、右が大天井。  夕方17.00時近くなのに団体さんが到着した。  17.50分。夕食を済ませて外で休んでいる人が多い。右端に「笠ヶ岳」が顔を出していた。     夜の20.20分頃に外へ出てみた。大日岳の左に富山平野の明かりが見えた。奥大日岳の右にも町明かりが見える。浄土山の上に月が出ていた。 頭上には星が出ていた。星をつくづく眺めるのは久しぶりだ。北斗七星が見える。北極星も見える。オリオンも見える。 第2日目 8月11日 (一ノ越山荘-雄山往復-浄土山-室堂平)  今日は「山の日」。早朝3時頃から皆さんごそごそと動き出す。のんびり登山の予定で、何遍も登って居る雄山はパスして寝ているつもりだったが、外へ出たら晴れている。早くも出発してゆくパーティが多い。私もライトを点けて、カメラを持って写真を撮るために雄山の方へ登り出す。4.00時。稜線は風が強い。寒くて震える。こんなに急だったかなー?。  4.45分に石像の祠がある広場に登り着く。明るくなってきた。山荘に張り出してあった情報によると、日の出は4.50分になっていた。もうそろそろである。すぐ上に頂上社務所が見えるが、私の足ではまだ20分は掛かりそう。朝食は6.00時と聞いているのでそれまでに戻る予定。広場で岩陰に風をよけて日の出を待っていたが、薄雲が出て日の出らしいものは見えなかった。 龍王岳ビークの左に「薬師岳」と「黒部五郎岳」。右の雲海の上に「白山」が見える。  「浄土山」の上の、富山大学小屋の上に「白山」。  この間登った「薬師岳」。北アルプスの女王にふさわしい。下に「五色ヶ原」と山荘が見える。  東には遠くに「八ヶ岳」。そこより右の遠くに、かすかに「富士山」が見える。  右より白山・浄土・竜王・薬師・黒部五郎・笠・赤牛・水晶?・槍穂・野口五郎?・大天井・燕・判らない・判らない。  5.05分に、食事に間に合うよう下山開始。5.15分、団体さんが登って来た。皆さん朝食前の出発だ。  5.45分、やうやく「龍王岳」に陽が差してきた。以前は降りは早かったんだが、最近は転びそうで、登りと同じほど時間が掛かる。何とか6時の朝食に間に合いそうだ。   朝食を取る人は少なかった。ほとんどの人が朝食をお弁当でもらって出発したようだ。 朝食を取る人は少なかった。ほとんどの人が朝食をお弁当でもらって出発したようだ。私も6.40分に浄土山に向けて出発。浄土に向かう人は少ない様だ。 「イワギキョウ」「イワツメクサ」  「タカネツメクサ」  「トウヤクリンドウ」  7.50分に浄土山に到着。  富山大学の山岳研究所みたいなものがある。入れないし、やぐらも登れない。 振り返ると「雄山」が大きい。  雄山の右に「針ノ木岳」が見えてきた。山荘から東一ノ越への道が見える。黒部ダム湖へ降りられるようだ。遠くに「八ヶ岳」。「富士山」は見えなくなった、右の遠くは南アルプスか?。  右に「立山真砂岳」。その肩に「白馬岳」がのぞいている。「別山」があり、剣御前の上に「剣岳」。さらに「毛勝三山」?。   小屋の後ろは展望が良い。すぐそばに「龍王岳」。頂上に人影が見えた。地図には登山路が書き込んで無いが、ここから見ると登山路が見える。本当は登る予定だったが、朝に雄山の方へ登って疲れたので、今回は登るのを止めた。岩登りをする人があるようで、今回調べて分かった。  「五色ヶ原」から「薬師岳」の展望は最高に絵になる。  「白山」と左に続く「別山」。  今年登った「白山」と「薬師岳」が並んでいる。白山から右に医王山まで峰続きのようだ。        8.20分、平らな浄土山を進み、下山に掛かる。 「チングルマ」 「ミヤマリンドウ」 「タカネヤハズハハコ」 「イワギキョウ」 「立山カルデラ」が覗ける所がある。遠くが白山。真ん中の立派な山は「桑崎山」下がカルデラで砂防ダムの工事中である。右の台地は弥陀ヶ原でバス道が見える。禿げた辺りが「松尾峠」である。3年前に弥陀ヶ原から歩いたことがある。 50年前に五色ヶ原でキャンプして、ザラ峠よりカルデラまで降り、松尾峠まで登り返し、弥陀ヶ原でテントを張った記憶がある。今は無いが昔はそんなコースがあった。   浄土山の西端の軍人霊碑辺りで「雷鳥」を見かけた。左上のハイマツの中にも一羽居る。  下にも一羽現れた。4羽の家族らしい。大きいのが親であとの3羽は今年生まれた子供らしい。   「ハクサントリカブト」。薬師岳を眺めながら、すこぶる急坂をゆっくりと降りる。登ってくる人が多い。  展望台へ登る遊歩道に降り立つ。展望台へは登らず室堂の方へ降りる。ようやくバスターミナルが見えてきた。天気が良いので日帰りの軽登山の人が大勢登ってくる。   この遊歩道は、高山植物が多く残っていた。 ヨツバシオガマ」  「ダイモンジソウ」  「ウサギキク」  「シラネニンジン」  「エゾシオガマ」  「アキノキリンソウ」  「ヤマハハコ」  突き当りの「室堂山荘」が遊歩道入口である。  11.30分にバスターミナルに到着。  広場で山の日の記念行事らしい。巫女さんが舞っている。  以前、ケーブルが混んでたいぶ待たされたことがある。用心して今回はすぐバスに乗り込んだ。13.20分に駐車場にたどり着いた。駐車場は満杯で道路にもはみ出していた。 薬師岳の時と同じ吉峰温泉に入って帰る。山の日の立山単独散歩は、お天気に恵まれ面白かったが、こんな簡単なコースでもなかなか辛くなった。   1961.07月。 55年前の立山山頂。  1963.08月。 53年前の五色ヶ原キャンプ。 ★次項2016年第54回登山は、8/16長野県「志賀山」へ★ |

||

|

2014年08月30-31日(土日)8回 浄土山-一の越-雄山 第1日目30日 (室堂-浄土山-一の越山荘) 今年の夏は天候が良くない。本当は皆と唐松岳へ登る予定だったが、雨の予報や体調不良などで参加者がN女史と二人になった。N女史とはお盆に蝶ヶ岳登り、濃霧の中を歩いたばかり。彼女は9月より、介護の資格を取ったので大阪で就職の予定。今回の登山を楽しみにしているので、天候悪くても登りたいと云ってきた。蝶ヶ岳には山小屋が一つしかなく、荒天の場合は逃げ道がないので、行き先を「立山」に変更した。立山ならば小屋がいっぱいあり、少々の荒天でも大丈夫だ。こうして今年の夏山最後の登山が始まった。 5.00時に小松市民病院で待ち合わせ。高速を富山に向かう。途中で早くも雨が降り出した。所が富山に近ずくと雨が止んできた。6.40分にケーブル駅下の駐車場に車を置く。ケーブルは行列で、順番待ち。7.40分のケーブルに乗る。バスに乗り換えて8.50分に室堂到着。何と晴れていて山が見える。儲けもの。  今日は一ノ越山荘に宿泊予定。浄土山を越えて入る予定。浄土山もすぐ近くに見える。  室堂の前から石畳道を外れて、右に登山路に入る。この先には室堂山展望台があり、立山カルデラや五色ヶ原方面の展望が良い。   展望台のすぐ手前より浄土山の方へ入る。10.20分。雲があったの展望台は行かなかった。別山から剣御前の稜線。雷鳥沢から登る登山路が見える。  ここまでの間に、いろんな花が咲いていた。時期的に花を諦めていたのに、たくさん残っているので、うれしい。いつもと同じなのだがー。    ハクサントリカブト アキノキリンソウ ヤマハハコ    イワイチョウ ウサギギク ミヤマリンドウ    ダイモンジソウ ヨツバシオガマ ミヤマダイコンソウ    チングルマ イワツメクサ タカネヤハズハハコ    イワギキョウ トウヤクリンドウ ミヤマウスユキソウ  11.20分に浄土山の頂上に到着。頂上は広くどこが一番高いのか判らない。三角点でもないかと、高い地点を覗いたら雷鳥が居た。  北峰に石垣に囲まれた遺構があり、碑がある。軍人霊碑と書いてある。調べたら、日露戦争で死亡した2600人の富山県出身の軍人を祀ったものらしい。 南峰と呼ばれる所に建物があり、富山大学の研究所らしい。雄山に向かって一ノ越の方へ降る。雄山は時々姿を現す。峠に今夜泊まる予定の小屋が見える。  振り返ると、右手のなだらかな山が浄土山。左のゴツゴツの山が竜王岳。   なんとか雨に降られず小屋までたどり着けそうだ。  13.30分に一ノ越山荘に到着。大きな小屋である。  小屋に入ってひと寝入り。外に出て小屋前広場で、コーヒーを入れて貰う。小屋前の展望図を見ると、富士山から槍・穂高、燕・大天井など全部見える展望地である。  5.00に早くも夕食。 夜中に屋根を揺るがす雨が降った。明日は駄目かなーー。 第2日目31日 (雄山往復-池巡り-室堂) 真夜中に雨が降っていたが、朝には止んでいた。外へ出てみたらみんな頂上を目指している。 7.00時に我々も頂上を目指す。今日は縦走を諦めてまた一ノ越へ戻る予定なので、リュックは小屋に預けて出発。  室堂平の方が晴れて見えてきた。  頂上もずーっと見えなかったが、見えて来たぞー。   8.20分に頂上到着。N女史が一番高い奥社でお祓いを受けようと云うので、祈祷料を払って登る。昔一度登った事がある。最近はずーっとパスしていた。  前組が終わるまで、中腹の広場で待機。  奥宮の前で全員腰を下ろす。下に円い石が敷き詰められていてお尻が痛くない。これは昔から登山者が、下界の河原の丸い石に、願い事を書いてここまで持ってきたのだそうである。なるほど願いが書き込んである石もある。  全員お祓いを受ける。奥宮の前の広い石が、立山雄山・3003mの基準になっていると聞かされた。そう言えば社務所横の一等三角点の標高は、2991.76mである。  時々ガスが切れて室堂平が見える。   一等三角点で記念撮影。

今年4月変更で、以前よりちょっと高くなっている。9.00頃下山開始。今日は日曜日で、続々人が登ってくる。 五色ヶ原の山小屋がちらっと見えた。  奥大日岳のピークも一瞬見えた。     エゾシオガマ ミヤマキンポウゲ ミヤマホツツジ    モミジカラマツ オトギリソウ ミヤマリンドウ  立山にはまだこんなに雪が残っている。  11.45分、室堂前のテラスで昼食とコーヒー休憩。 室堂裏より池めぐり。ミドリガ池とミクリガ池の間の道を行く。ここを通るのは初めてかも知れない。ミドリガ池と御前峰。  こちらはミクリガ池。   13.40分のバスが、人が多いので13.20分に臨時バスが出た。 帰りに、以前に大品山登山の折の帰りに寄ったホテルで、日帰り温泉に入った。ホテルはリニュウアルして名前が変わっていた。 ●次項2014年・第59回登山は、9/2「鞍掛山」へ● |

||

|

2013年10月14日(月祝)7回 室堂-天狗平-弥陀ヶ原散策 去年の秋に「弥陀ヶ原散策」として、弥陀ヶ原バス停より歩いて、弘法から八郎坂を降りた。とても良かったので今年は、室堂ターミナルより歩いて、天狗平山荘経由、獅子ヶ鼻岩-追分-松尾峠展望台まで行き、弥陀ヶ原バス停から帰る予定。去年と同じ時期なので紅葉も楽しめると考えていたのだが。  今日は連休最終日。昨日までは台風で雨が降っていたが今日は晴れた。5.00時前に家を出てケーブル乗り場に着いたが、駐車場は満杯。一番遠い所に車を置く。6.00時より10分おきのピストン輸送で、6.50分に乗る。8.00時に室堂到着。先ずみくりが池を写す。  振り返ると浄土山辺りが白い。昨日雪が降ったらしい。日陰に少し雪が残る。水たまりに氷が張っている所もある。  帰った後で調べたのだが、昨日が立山初冠雪で室堂付近で1センチの積雪があったらしい。バスターミナルとみくりが池の間から、下に見える天狗平の「立山高原ホテル」と「天狗平山荘」に向かってのんびりと降りてゆく。天狗平の向こうに「富山平野」が広がり「能登半島」が見える。  右手が大日連峰。手前が「奥大日岳」で向こうが「大日岳」。奥大日岳は手前のピークが最高地点であるが、稜線の真ん中の小さいピークに三角点が在るので、そこが頂上になっている。最高地点より5m程低い。  剣御前に隠れていた「剣岳」が段々と大きく姿を現す。手前の斜面の水平歩道は地獄谷に至るものだが、通行止めになっていた。剣岳は天狗平を過ぎると、奥大日岳に隠れてしまう。  9.10分にバス道を横切って天狗山荘に到着。トイレを借りる。ここからは「弥陀ヶ原バス停」まで直接降りる道もあるが、遊歩道は「獅子ヶ鼻岩」を経由している。ナナカマドの赤い実の向こうが奥大日岳である。もう一度バス道を横切り弥陀ヶ原へ降りてゆく。  大日連峰全景。木道になっているので歩きやすい。  振り返ると天狗平の上に「立山主峰」が頭を出している。登山客は皆んな頂上を目指して、弥陀ヶ原を歩く人は居ないと思っていたが、結構登山客とすれ違う。追い越してゆく人は、一気に八郎坂を降りて称名滝を目指す人が多い。皆さん元気だなー。  実に気持ちの良い、池塘が広がる弥陀ヶ原である。「鍬崎山」を目指してのんびりと降って行く。ベンチでのんびりと食事をしていたら、下から登ってきた人がベンチで休ませてと云って「大変だった―」と云った。この先凄い難所があるらしい。見た感じでは草原が続くが、この先で深くえぐられた川を渡るらしい。   11.25分、なるほど突然に大きな谷のふちに出た。初めは大したことは無かったが、  やがて急勾配になり、垂直かと思われるほどの岩場に出た。太い真新しい鎖が下がっている。足場が見えなくて心細い。結構長い。 谷底へおりて振り向いたら、降りて来た上に大きな岩が聳えていた。あれが「獅子ヶ鼻岩」らしい。今まで気が付かなかった。谷底は思ったより水が少ない。  今度はまた弥陀ヶ原まで登り返す。12.10分。また大日岳が見えてくる。少し紅葉している。去年はもっと綺麗だったような気がする。  富山平野がまだ見える。一番先は「大辻山」らしい。この辺りに池塘が多い。   12.45分、弥陀ヶ原バス停より下の「追分」に出た。バス道を横切り今日は向うに見える「松尾峠展望台」まで往復するつもり。去年はここより「弘法」の方へ降りて行った。私が高校3年の時、生まれて初めて登山を経験した。その時初めて学校登山で立山に登った頃、バス道路を建設中で、八郎坂を歩いて登りここ追分の「追分小屋」に一泊目の宿を取った記憶がある。今は何もない。昔の写真を引っ張り出してきた。これが追分小屋である。二日目の「一ノ越山荘」へ向かう所だ。1955年と有るから58年も昔の事だ。 松尾峠は目の前の小山らしい。昔はここ追分から松尾峠を越え、立山カルデラの底に有った「立山温泉」を過ぎ、ザラ峠を越え、さらに針の木峠を越えて信濃に出る道があったらしい。佐々成政が雪中に通った話は有名である。   実は私もザラ峠から松尾峠まで歩いた事がある。1963年とあるから結婚して3年後位か。亡くなった妻と二人で一ノ越から「五色ヶ原」まで行き、ザラ峠からカルデラを降り、また松尾峠まで登り返し、弥陀ヶ原でテントを張り、翌日に八郎坂を降り、粟巣野の電車駅まで歩いた記憶がある。だいぶ強行軍で彼女はへたばったし、そのあと子供が出来て育児に専念し、二人で山に入る機会は無くなっていった。 昔の写真を探していたら、上の写真とまったく同じ地形の写真が出てきた。五色ヶ原から松尾峠を越えてここまでたどり着いた。彼女は笑っている。50年前の写真だ。  13.25分に「松尾峠」に着いた。三角点が在った。

立て札に依れば、「昭和44年の水害で立山温泉が閉鎖されるまで、弥陀ヶ原から立山温泉に至るルートとして利用された峠である」 また三角点は、「この三角点は明治40年に、測量官・柴崎芳太郎が、剣岳を中心として立山連峰一帯の、測量を行った際設置したものである」と書いてある。 「剣岳・点の記」と云う映画が評判になった。私も見に行った。日本地図の最後の空白地点の剣岳に三角点を建てる話だ。それを命じられたのが柴崎芳太郎で浅野忠信が演じ、案内人の宇治長次郎を香川照之が演じていた。その時に設置された三角点のようだ。 三角点地点は展望は無いが、すぐ横の展望台に登ると、立山から薬師岳へ続く稜線が見える。下が立山カルデラで、工事の現場が見下ろせる。稜線の一番低い所がザラ峠であそこからここまで歩いた事がある。今は全然登山路は無いようだ。  一番左が「竜王岳」次が「鬼岳」次が「獅子岳」。低い所が「ザラ峠」。次が「鷲岳」次が「鳶岳」。鷲岳の裏側に「五色ヶ原」である。   長い間感慨にふけって山を眺めい居た。一度あの稜線を歩きたいが、薬師岳までは凄く遠そうだ。 14.45分に弥陀ヶ原バス停に戻った。連休で晴れたので今日は行楽者が多いみたいだ。室堂からのバスは満員らしく弥陀ヶ原から始発が出た。ケーブルの乗車整理券が付いて来た。美女平は人でいっぱい。ケーブルに乗るのに一時間も待たされた。 **次回登山は、10/15「三方岩岳」へ** |

||

|

2013年08月29日(木)6回目 室堂-奥大日岳往復 前回8月4日のリベンジである。相棒K君とS女史の3人で「奥大日岳」を目指す。今回は晴れてほしい。5.00時にS女史を拾い、何の気なしに小松のICに入ったら、金沢方面が通行止めになっていた。重大事故で通行止めとの事。仕方がないので反対向きに片山津まで走り、また小松まで戻り下道を走り、美川ICで高速に入り直し、徳光SAで相棒を乗せる。平日でも立山ロープウェーの駐車場は満車。離れた場所に置く。7.10分のケーブルに乗る事が出来、8.00時過ぎに室堂平に着いた。 8.25分に歩き出す。8.40分に地獄谷を見下ろせる尾根を通る。今日はお天気が良い。前方にこれから登る「奥大日岳」が見える。9.10分に雷鳥沢を渡る。地獄谷は通行禁止で少し遠回りになる。奥大日岳は登山者が少ないかと思っていたのに、結構多い。登山者で混む立山頂上を避けて、奥大日へ廻る人が多いようだ。室堂乗越を左に折れ頂上を目指す。まことに展望の良い登山道だ。  登山道で見掛けた花。もう残っていないかと思っていたが、少し残っていた。    ミヤマリンドウ タテヤマリンドウ ミヤマダイコンソウ    シラタマノキ オヤマリンドウ チングルマ    トリカブト ベニバナイチゴの美 記念撮影。 私とS女史は11.35分に頂上到着。歩き出して3時間10分だった。相棒は調子が悪いらしくだいぶ遅れているようだ。相棒の話では「今年は暑くでしばらく登っていない。暑くて家の中にいて熱中症になって、点滴を受けた」との事。お互いに歳だものね。 先ず「剣岳」。こんなに近くて大きく見えるとは。素晴らしい。右の鞍部に見えるのは「五龍岳」らしい。左の鞍部は「白馬岳」らしい。たぶん間違いないと思うがな―。  「立山」。右に「雄山」神社が見える。真ん中が「大汝山」左が「富士の折立」  海の方が見える。川は「早月川」。大きい山は「毛勝三山」らしい。とすると、目の前の低い丸い山が「中山」かな。  左より「剣岳」から「剣御前」から「別山」から「立山」。  「立山」の右に「浄土山」。槍穂高はちょっと見えない。  「弥陀ヶ原」の上に「薬師岳」  「薬師岳」の下の山は「鍬崎山」。手前は「大日岳」。ピークの間に「大日小屋」が見える。  上から覗いていたら、相棒が尾根に登り着いて歩いてくるのが見えた。所がいつまでたっても到着しないので、探しにちょっと降ったら、すぐ下の登山道わきに座り込んでいた。足がつって今、薬を飲んだ所だと云う。12.05分に我々より30分遅れて頂上到着。日帰りなので室堂から出る最終バスに乗り遅れると、帰れなくなってしまう。最終バスは17.00時の筈なので、我々は12.30分に下山を開始の予定。相棒に「最終バスまでに着かないと先に帰ってしまうよ」と云ったら「みくりが池温泉で一泊してから帰る」と云った。帰りは降りだから大丈夫、先に行ってくれと云うので12.30分に下山開始。雷鳥沢に降りて、また登り返すのが辛い。15.35分に、登りと同じ3時間掛かって室堂到着。 16.00時を過ぎてもまだ現れない。バスはあと2本残すのみ。みくりが池まで戻って姿が見えないかと覗いてみたが見えない。   16、30分のちょっと前に相棒は現れた。直ぐ4.30バス乗車の順番に着いたが満員で、あとは17.00時の最終便になりますと云われた。ギリギリなんとか無事今日中に帰れそうだ。 奥大日岳の三角点は、上が丸く、昔の物のようである。新しいのは見当たらず。

**次回登山は、9/14福島県「磐梯山」へ** |

||

|

2013年08月04日(日)5回 (室堂平散策) 昨日やっと梅雨が明けたとテレビで聞いた。もう八月に入っている。日帰りで奥大日岳へ登ろうと朝早く飛び出して、6.30分に立山ケーブル駅に着いた。さすが日曜日すぐにはケーブルに乗れない。順番待ちで三便に乗って、7.20分に室堂平に着いた。所が予想外、濃い霧が立ち込め小雨が降っている。8.45分に雷鳥沢のテント場を過ぎ、雷鳥沢の橋を渡り左に折れそろそろ登りと云う時に、雨が強くなってきた。しばらく考えたが取りあえず「ロッジ立山連峰」まで戻り、雨宿りする事にした。 小屋の入口ロビーで着替え。梅雨が明けるとしばらくは晴天が続くのが常識。簡易雨具しか持って来なかったので、弱った弱った。二年前にこの小屋に泊まった時、温泉風呂が良かった。入り口に10時ヨリ入浴できます、と張り紙があるので、聞いたら今さき湯を抜いたのでしばらく入れないとの事。この上の「雷鳥沢ヒュッテ」なら入れます、との事で、少し上のヒュッテで朝風呂とシャレる。  ゆっくりと風呂に入っていたら、雨が止んで明るくなってきた。11.20分にテント場まで降り、又雷鳥沢の橋を渡り、今度は右に曲がり、一ノ越方面に登って行く。この道は2年前に通った事がある。静かで、花がいっぱい咲いていそうな道である。 沢を渡渉するのに、渡り難い所があったが、後は登り易い道である。   コイワカガミ イワイチョウ   ツガザクラ ミネズオウ   石仏 チングルマ   ハクサンイチゲとミヤマキンポウゲ 雷鳥   タカネヤハズハハコ コバイケイソウ  今年は残雪が多い、バスターミナルから直接一ノ越に登る道にも雪が残っている。 大日岳の雲はまだ取れない。  一瞬だが室堂の上の奥大日岳の、小さな頂上が見えた。今日はあそこへ登る予定だったがー。  まあいいか。こちらには花がいっぱいだった。奥大日岳はまたの機会に。一ノ越の下で本道と合流し、バスターミナルへ戻った。 **次回登山は、8/10-11「別山」へ** |

||

|

2012年10月17日(水)4回 (弥陀ヶ原-弘法-八郎坂)散策 立山の弥陀ヶ原が、今年の7月3日に「ラムサール条約」に登録されたと報ぜられました。弥陀ヶ原大日平の湿地を、国際的に守って行こう、と云う条約らしいです。 新聞に「立山」の紅葉が載っていました。もう弥陀ヶ原辺りまで下がって来たようです。矢も楯もたまりません。昨日は白山スーパー林道の紅葉狩りで、今日は「立山弥陀ヶ原」の紅葉狩りです。お天気の予報は悪いです。午後から雨、夕方には大雨になるとか。それでも出かけました。立山弥陀ヶ原を散策して、「八郎坂」を、称名の滝を見ながら降りようという計画です。 私が高い山に登ったのは、「立山」が初めてです。高校3年生の時の学校登山で、57年ほど前の事である。その頃は、ケーブルもバスも出来上がっていなかったようで、電車駅から歩いて、登りも降りも八郎坂を使った。標高差600mを一気に登る急坂だ。弥陀ヶ原の追分に山小屋があり、そこが第1日目の泊りだった。2日目は一ノ越小屋、3日目は雷鳥沢に泊まり、4日目は一気に八郎坂を降りて電車駅まで歩いた。  本当は八郎坂を登るのが登山だが、この年になると無理は出来ない。八郎坂は下山に使う事にして、登りはケーブルを使用する。S女史を乗せて小松発7.00時。8.40分にアルぺンルート出発点の、立山駅に到着。  ケーブルカーで美女平まで登る、標高差500mを7分で登る。中々の急坂だ。  美女平よりバスに乗換。まだ紅葉していない。杉の大木が多い。  滝見台より称名の滝が見える。バス30分乗車で、弥陀ヶ原駅で下車。  9.40分。弥陀ヶ原駅付近には、大きなホテルが二つある。弥陀ヶ原ホテルの後ろは、大日岳と右に奥大日岳。 弥陀ヶ原ホテルに向かって歩き、ホテルの左横に、遊歩道の入り口がある。遊歩道外回りを歩く。 木道が続いている弥陀ヶ原を、緩やかに降って歩いてゆく。振り返ると、立山荘が見える。  午後から雨が降る予報だが、今は晴れている。それでも雲が出てきて、地上に影の黒い部分が出てきた。手前が「大日岳」、奥が去年登った「奥大日岳」だ。手前は「餓鬼の田」。  弥陀ヶ原は緩やかに降っている。富山平野が見える。  振り返ると紅葉が綺麗だ。ピークは、天狗平の南に聳える「天狗山」だろう。  弥陀ヶ原の先の、三角の山は「大辻山」だ。今年6月に登って、立山の展望に感動したものだ。あそこならば立山が良く見えたはずだ。下の丸い山は「来拝山」だろう。遊歩道突き当りで左に折れる。右は天狗平に登って行く道だ。  10.25分、バス道路を横断する。遊歩道外回りは、手前でここから出発点へ戻って行く。我々二人はバス道路を横断して、バス道路沿いの、弘法バス停の方へさらに降りてゆく。ここから先は余り誰も歩かないようで、誰とも出会わなくなる。左前に「鍬崎山」が大きくそびえている。こんな大きな山だったのだ。  左を振り返ると「薬師岳」が大きくそびえている。天気はどんどん悪くなってくる。  並行するバス道路が、七曲りに差し掛かると、紅葉する木が多くなってくる。時々バスが通って行く。  11.30分、バス道路に出て、弘法バス停に着いた。実はここで雨が降っていたら、ここからバスに乗って帰るつもりだった。八郎坂は苔むした急坂で、雨が降ると滑って怖そうだ。所がまだ雨は降りださない。まだしばらく大丈夫みたいだ。バス亭通過、その少し先にトイレのある広場がある。そこでバス道路を横断して、向かい側の遊歩道に入る。大日平が見える。  ここから15分ほど遊歩道を降ると、「八郎坂下山口・標高1580m」の標識のある分岐に出た。右に降りてゆく。直進すると、美女平まで歩く道があるようだ。八郎坂の方へ降りると、木道は無くなる。  いきなり急坂になる訳でなく、初めは斜めに緩やかに、斜面を降りてゆくが、やがてジグザグの岩の道になる。急斜面に付いているので、怖い所もある。木が茂っていて思ったほど滝は見えない。時々開けた所がある。降りてしばらくの地点、一段と三段の滝が見える。  上の滝見台。滝の上部のVカットが見えてきた。   四段の滝の全部が見えてくる。しかし上段の滝は、壁の途中から噴き出しているように見える。 とうとう小雨が降り出した。  下の滝見台。ここまで降りてくると、Vカットが全部見える。陽が差していたら、余程紅葉が映えているだろうにー。曇りで小雨で残念。   14.00時、ようやく坂を降り切る。慎重に滑らぬよう、ひざを痛めぬよう、ゆっくりと降りたので、2時間以上掛かっている。途中で若者が一人登ってきた。これが登山中に遇ったただ一人の登山者である。しかもこの登山者は、また上から下りて来て、追い越して行った。トレーニングにでもするつもりで上下しているのだろうか。 橋を渡って車道を歩いて滝の展望台へあがる。対岸へ渡る橋の上だけが、滝壺が見える。橋の上までしぶきが飛んでくる。もっとも、小雨も降っているが。  いつもは観光客でいっぱいなのだろうが、今日は雨で、傘を差したアベックが少しだけ登って来ている。   称名滝駐車場のバス停までぶらぶらと降りる。振り向いたら滝の上部には、もう雲が掛かっていた。駐車場まで25分くらい歩かねばならない。 20分ほど待って、15.00時発のバスに乗れた。雨は本格的に降ってきた。15.20分に立山駅に到着。 紅葉の立山弥陀ヶ原と称名滝は、初めての経験であったが、紅葉を堪能した一日だった。 |

||

|

2011年09月17-18日(土・日)3回 (奥大日岳・雄山) 第一日目 9月17日(雷鳥沢-奥大日岳往復-ロッジ立山連峰) 今年の8月は夏山三昧の予定だったが、ひょんな事で全部ご破算になった。ようやく落ち着いたので立山を歩いてくる事にした。台風が近づいているので天気が悪い。両日とも雨マークが出ている。もし雨だったら、山小屋に泊まって戻って来ようと、温泉のある山小屋を見付けたので予約する。今回は「奥大日岳」に登ろうと思った。去年、立山の剣御前小屋より、奥大日岳を眺めながら新室堂乗越経由で下山した。奥大日岳はカッコよく、登り易そうに見えた。  土砂降りの雨の中、朝5.30分に家を出て、立山インター降車でケーブル駅に7.10に着く。7.20分のケーブルに乗る。小雨だが登山客でいっぱいだ。美女平でバスに乗り換え8.40分に室堂駅に着いた。小雨なので登山者は全員雨具を付けている。小雨なのに見通しが利く。今日登る予定の奥大日岳も見える。秋の気配がする。  遊歩道をみくりが池の方へ進む。池の向こうの立山雄山は、良く見えるが、頂上には雲が掛かっている。  池より地獄谷の方へ降りる。地獄谷の上にそびえているのが、奥大日岳である。  地獄谷を鼻を押さえて通り過ぎると、今日の宿泊予定の「雷鳥沢・ロッジ立山連峰」の前を通る。ここから雷鳥沢のキャンプ場を通ぬける。  「アキノキリンソウ」かな。  この菊の名前は判らない。「ヤマシロギク」かな。 キャンプ場を通り抜け、橋の架かった川を渡る。左に折れ、新室堂乗越を目指す。 乗越が近づいてくると、背後に地獄谷が広がってくる。一番下の小屋が宿泊予定の「ロッジ立山連峰」。その上が「雷鳥沢ヒュッテ」。さらにその上が「雷鳥荘」。その上がバスの終点「ホテル立山」である。  10.10分。新室堂乗越は尾根の上で、右が剣岳方面で、左が大日岳方面である。左に折れ、水平道を室堂乗越まで来ると、剣岳がが顔を出してくる。早月尾根が伸びている。その向こうは毛勝山だろう。  行く先に奥大日岳が見えるが、幾つもピークを越えて行くようだ。それにしてもどれが頂上か判らない。   「オヤマリンドウ」がある。花は全部閉じている。  「シラタマノキ」の実がなっている。白いのもあるがピンクの物もある。 奥大日岳の方へ回り込んでくると、剣岳がますます現われてくる。こちらから見る剣岳は、立山別山より見るより剣岳より、尖って見える。合羽を脱ぐ。  若い頃一度だけ、この剣岳の頂上を登っている。右下のピークは前剣だろう。左の長い早月尾根の下の方に早月小屋が見えた。  剣岳の反対側に、弥陀ヶ原が広がっている。バスが登ってくるのが見える。深い称名川の谷が見える。この先で称名滝になって落ちているのだろう。  なかなか頂上に着かない。室堂の方から見ると尖って見えるが、登ってみると横に長い山だ。ようやく前方に人が集まっている小さな瘤が見えてきた。あれが頂上らしい。残念ながらモタモタしていたら、ガスがかかって来てしまった。   12.10分、奥大日岳の頂上到着。霧雨で何も見えない。残念。おまけに雨までが強くなった。あわてて合羽を着る。4.5人いた登山者も降りて行った。誰も居なくなった。私もそこそこにして下山開始。  「カライトソウ」が残っている。  「ナナカマド」に赤い実がいっぱい付いている。小雨は止まないが、霧が晴れてきて、稜線が見えてきた。気温は、下界は30度超えらしく、山でもあまり寒くないのでありがたい。  前方から登ってきたアベックが、足を止めて何かを見ている。登山路を雷鳥を横切っている。3羽居ると指を出して教えてくれたが、また1羽現われて4羽になった。まだ色が黒い。3羽は斜面を降りてゆき、一羽は戻って斜面を上がって行った。 全羽同じ大きさだが、3羽は子供で、1羽は親らしい。   15.00分、予約してあったロッジ立山連峰に到着。連休なので混んでいるのかと思ったが、客は30人位でガラガラ。混雑期が済んだので、小屋改装中で周りは少し雑然としている。単独登山者は私一人らしい。二段ベットが6ッツ入った12人部屋に、私一人だった。  この山小屋に温泉浴場がある。大きな展望風呂で、登ってきた奥大日岳が見の前に見える。温泉は透明、そのままの温度らしい。ボイラーが無いので水を入れ過ぎないよう、と張り紙がしてある。24時間入れる。食事前と寝る前の2回入浴。まったく、いい湯だな。携帯が通じる。一人で寂しいので、あちこちメールをする。 第2日目 9月18日(雷鳥沢-一ノ越-雄山往復-下山)  朝6時食事。予報では、昨日より今日の方が雨の降る率が高かったのに、良く晴れている。テレビでは降水確率10%と云っている。儲けものだ。雨が降っていたら、朝風呂でも入ってすぐ下山しようかな、と考えていたのに・・・。食堂からは立山が正面に見える。7.05分立山頂上に向けて出発。  昨日と同じくキャンプ場を抜けて川を渡る。昨日は左の大日岳方面に向かったが、今日は右に、一ノ越方面を進む。7.20分。  室堂から一ノ越に至る遊歩道は、人が多くて行列しているが、雷鳥沢から一ノ越に至る道は、ほとんど人が居ない。夏はお花畑の中を通るようだ。「チングルマ」の白い実が風に揺れている。   「チングルマ」の向こうに浄土山が聳えている。  これは「アザミ」かな。  石像が幾つも入った祠がある。野にあったものを、無くならないようにまとめたものらしい。 まだ野にある石像もあった。昔は多くの人が利用した登山路だったのかな。 振り返ると、昨日登った奥大日岳の登山路がほとんど見える。真ん中の小さい瘤が、三角点のある奥大岳の頂上であった。所が家へ帰って地図を見ていたら、右端のピークの方が5メートル高い。奥大日岳の頂上は、一番高い地点ではなかった事を発見。登山路は山腹を捲いている。尾根上に出ると、戻るようにして最高地点までの登山路が有るようだが、迷いこまぬよう立ち入り禁止になっていた。  段々標高を上げてきたら、バス終点の立山ホテルの向こうに平野が広がってきた。  一ノ越小屋の少し下で、室堂からの道と合流し、9.40分一ノ越小屋に到着。途端に東側の展望が広がる。チップ100円トイレがある。一休みして雄山に登りだす。浄土、竜王の向こうに、黒部五郎と笠岳。  大日山の向こうに富山湾が広がり、その向こうに能登半島が先端まで見える。さすが秋。  浄土山の上に、わが故郷の山「白山」が顔を出した。   「槍ヶ岳」。  「富士山」この二っの山は誰でも見判けられる。 「浄土山」の右にも平野が広がっている。「奥大日岳」と泊まった小屋が見える。  「竜王岳」の先に、「五色ヶ原」が見えてきた。その上の「薬師岳」の雲が晴れてきた。その左は「黒部五郎岳」だ。  「燕岳」をアップで撮ったら、小屋が見えた。若い頃雨の中を登ったが、あまり記憶にない。もう一度登りたいが、中房温泉から登る道が物凄い急坂で、二の足を踏んでいる。  「燕岳」から平行に銀座コースが伸びている。「大天井岳」を通って左に戻るように「常念岳」が見える。  11.00分。「雄山頂上」到着。人でいっぱいだ。黒部川を挟んで見える3山は、「鹿島槍ヶ岳」と「五竜岳」と「唐松岳」らしい。  右が「鹿島槍ヶ岳」、南峰と北峰が重なり槍のように見える。真ん中が「五竜岳」、来年は辰年なので五竜岳に登り、年賀状用の写真を撮りに行くと相棒が意気込んでいたが、もう登ったかな。左は「唐松岳」、去年初めて登った。今年も登りたいと考えている。パソコンで写真をアップにしてみたら、唐松小屋が見えた。   雄山の下に黒四ダムの一部が見える。  昼弁当を小屋で取らなかったので、頂上社務所でカップラーメンにお湯を入れて貰って昼食にする。500円。  14.00室堂到着。14.20分のバスに乗り、15.20分に、ケーブル乗り場の駐車場に到着。 雨を覚悟の登山だったが、二日目は晴れ。一日目は小雨なれども展望よし。満足できた山行だった。 |

||

|

2010年08月07日-08日(土日)2回 (浄土山ー雄山-別山) 第1日目 08月07日(浄土山-雄山-剣御前小屋)  今年の夏はメッチャ暑い。低い山は登れない。高くて簡単に登れる山、で「立山」になった。土日で混んでいるかもしれない。花の季節の立山は初めての、S女史を誘って車で5.30に出て、ケーブル駅に着いた。駐車場が満車で、だいぶ離れたところに留めるよう指示される。それでも7.40.のケーブルに乗れた。最近はバスで直接室堂まで登る人が多いようだ。ケーブルからバスに乗り換えて、9.00から歩き出す。観光客でいっぱいだ。  一ノ越に向かって歩き、しばらくで右に浄土山に直接登る道が分岐している。しばらく歩くと背後に、室堂平のバス終点のホテルが見え、その後ろに奥大日岳から大日岳がそびえている。  前方に浄土山が見えてくる。高山植物が多くなり雪渓も見えてくる。  10.00.に浄土山の登り口に着く。休憩している間に、彼女は室堂山展望台を往復してきた。雪渓を横断して急斜面のガラガラの岩場を登りだす。  11.00.浄土山の頂上到着。広くて石垣や建物の残骸があり、頂上らしくない。どこが頂上かはっきりしない。すぐ尾根を進み、一ノ越・五色の主尾根ルートに合流。五色ヶ原が見える所がある。背後の薬師岳は雲の中。  すぐ左折して、一ノ越の方へ下る。11.40.一ノ越小屋の手前で休憩。お湯を沸かしてもらって昼食。雄山への斜面は、よく見ると人が数珠つなぎだ。  一ノ越にはトイレがある。済ませて雄山へ登りだす。ぞろぞろと人が降りてくる。学校登山のようで、何十人と団体で降りてくる。思えば私の立山登山は、高校3年の学校登山だった。  13.25.立山の雄山頂上の神社の建物に到着。向いに見える最高点の祠で、御払いが行われている。行列して待っている。

建物の近くに三角点がある。最近三角点の写真を撮っているので記念撮影。この三角点は、3,000mに届いていない。頂上祠がある地点は、3003mと言われているようだ。 雄山を過ぎて別山の方へ縦走に掛かるところで、「内蔵助山荘は雪害のため現在営業を中止中」の立札を見付けた。おいおい、聞いていなかったぞ。情報集めが足りなかったな。宿泊予定の小屋が泊まれなくて、次の小屋まで2時間の余計歩かねばならぬ。さあ大変だ。  14.00.大汝山の下の大汝休憩所に到着。私が下の休憩所で一休みしている間に、S女史は立山の最高峰の、大汝山に登りに行った。元気のよい人だ。手を振っている。ここは3015mである。  雄山・大汝山・富士ノ折立と三つのピークが並ぶ。富士ノ折立は、ピークは通らずに手前で左斜面を大降りして行く。所がピークに登る人も居るようで、直進する道らしい踏み跡がある。以前入り込み道が無くなり戻った記憶がある。14.25。 左へ大降りすると、その先に真砂岳が見える。その先が別山で、その上に剣岳の頭が覗いている。先は長い。  15.20.真砂岳の頂上から富士ノ折立を振り返る。一昨年は、ここから別山を捲く道は通行止めになっていたが、今年は捲き道は通れるようだ。有難い。  真ん中に「浄土山」一ノ越へ降りて「雄山」「大汝山」「富士ノ折立」と今日の歩いたコースが全部見える。   捲き道を尾根まで登ると剣岳が大きい。16.40.ようやく「剣御前小屋」に到着。本日は満員と張り紙してある。予約してありますかと聞かれた。なんとか泊めて貰える事になった。部屋が無いので、いつもの休憩場所の大部屋を宿泊部屋にしたようだ。立山でも土日は宿泊予約がいるようだ。  18.40.食堂で食事を済ませたら、窓の外が赤くなった。外へ出たら、18.55.日本海に太陽が沈んでいった。 今回の立山で見かけた花々。名前は保障しません。    チングルマ ウサギギク コバイケイソウ    イワヒゲ オンタデ ダイモンジソウ    ミヤマリンドウ イワオトギリ タカネツメクサ    イワギキョウ タカネヤハズハハコ トウヤクリンドウ    コバノコゴメグサ イワイチョウ ハクサンイチゲ    タカネニガナ イワツメクサ ミヤマキンバイ 第2日目 08月08日(剣御前小屋-別山往復-下山)  朝起きたら明るい。あわててカメラを提げて外に飛び出す。小屋の前の尾根を少し登る。待つ間もなく5.00時頃、背後の、後立山連峰と別山の間から太陽が昇った。後立山の太陽に近い峰は、数日前に登った「唐松岳」のようだ。白馬三山まで続いている。 立山連峰にも陽が射してきた。富士ノ折立が輝いている。   「剣岳」にも陽が射しているが、こちらから見える部分は影が多い。  雄山の稜線に「槍ヶ岳」から「穂高岳」が覗いている。望遠で引っ張ったら、下に一ノ越の山小屋が見える。 「浄土山」の右に、昨日見えなかった「薬師岳」が見える。肩に虹の下だけが見えている。   その虹の反対側の下が「大日岳」の右にあった。  弥陀ヶ原の上の「鍬崎山」の上に、我が古里の山「白山」が浮かんでいる。  もう皆小屋に入って朝食のようだ。我々も食事を済ませたら、昨日頂上を踏まなかった「別山」に登る事にする。 少し別山の方へ登りだすと、剣沢の上に「剣岳が」そびえている。  昨日泊まる予定だった、内蔵助山荘が見える。修理中らしくヘリコプターが時々飛来する。小屋の上にかすかに「富士山」が見える。  別山の頂上はまことに広い。別山のお宮におまいりして、ずーっと伸びている尾根の先まで行く。今年の立山は残雪が多い。  ここ別山から望む「剣岳」は、一番恰好が良いと思われる。  「剣岳」を眺めながら、お湯を沸かしてもらって、モーニングコーヒーを頂く。最高。  これは別山にある池より、立山雄山を望む。   剣御前小屋に戻り、8.30.預けてあったリュックを担いで下山開始。今回も大日岳へ延びる尾根を降り、新室堂乗越から雷鳥沢に出ることにした。少し遠回りだが、お花畑が続く楽しい道だ。途中お花畑でゆっくりとコーヒーブレイク休憩。  10.40.雷鳥沢の橋を渡る。  11.00.地獄谷を通過。結構臭いがきつい。半分駆け抜ける。 急坂を登って、ミクリガ池にたどり着く。急に観光客でいっぱいになる。11.40. 左端の「みくりが池温泉」は、2410mで、日本一標高の高い所にある温泉らしい。山小屋ではなくて旅館らしい。  ミクリガ池の背後の峰々を、今回は、右から左まで全部縦走してきた。室堂バスターミナルまでもうすぐだ。 |

||

|

2008年08月16-17日(土日)1回 (浄土山-雄山-別山) 1日目 8月16日(浄土山-雄山-内蔵助山荘) 「立山」は何度も登っているが、最近は登ってない。テレビの山番組を見ていたら、立山は信仰の山。浄土・雄山・別山、を「立山三山」と称し、三山を詣でるのが正式の登山である、と言っていた。私もなんとなく三山詣でがしたくなった。車で一人自宅を4.15分に出て、富山インターで降り、5.50分にケーブル駅駐車場に車を置く。予定を一日延ばして天候の回復を待ったのだが、今日もあまり天気は良くない。以前お盆に登った時、ケーブルの2時間待ちとかあったが、今日はガラガラで、6.20分のケーブルにすぐ乗れた。乗り換えバスもスムーズ。  7.20.室堂の玉殿の清水を飲んで歩き出す。山頂は霧に包まれている。  三々五々一の越へ向かって歩く人がいる。7.35.右に分岐がある。室堂山・浄土山・五色ヶ原方面と書いてある。  右の登山路に入り浄土山を目指す。ウサギキクが咲いている。  少し晴れてきた。雷鳥沢から登る登山路の上に、かすかに剣御前の小屋が見え、その上に「剣岳」が顔を出した。剣岳が見えたのはこの時だけだった。  振り返ると室堂のバスターミナルの建物が見え、その上に「大日岳」が見える。みくりが池も見える。  目の先に「五色ヶ原」とその上に「薬師岳」が見えて来た。8.20分に、左に「浄土山」の分岐に出た。直進の先に見える展望台あたりを「室堂山」と言うのだろう。  左に浄土山を登り出す。岩が累々の急坂を登る。落石注意の看板がある。9.05.「浄土山」頂上らしき所に到着。頂上の祠を探したが見当たらない。石垣に囲まれた軍人霊碑があった。もっとよく探さなければならなかったのか。 「雄山」が目の前だ。その鞍部に一ノ越の小屋が見える。  トウヤクリンドウが咲いている。  浄土山は縦走路より外れているので、あまり立ち寄る人が居ない様だ。縦走路に出たら龍王岳が聳えている。あの山を越えて五色ヶ原へ向こう人が見える。私は反対に「一ノ越」に下がる。  10.00分に鞍部に降り立ち一ノ越山荘に到着。高校三年の時、学校登山で立山に登ったのが、私の登山歴の始めで、その時この小屋に泊まった覚えがある。  一休みして雄山に向かって登り出す。途端に登山客が多くなる。子供連れが多い。日帰りの人が多いみたいだ。  11.35分「雄山」頂上3003mに到着。一ノ越から1時間ちょっと掛かっている。鈍足だね。ベンチで昼食。霧で何も見えず。一等三角点がある。  12.15分に雄山を出発。別山方面への縦走路に入ると、とたんに人が少なくなる。頂上の賑やかさは何だったのか、と言う感じ。12.35.大汝山休憩所に荷物を置いて「大汝山」3015mを往復。ここが立山最高峰。  縦走路で一瞬晴れて「黒四ダム」が見下ろせた。  富士ノ折立2999mより大下りとなる。黒部川方面の斜面に雪が多い。  一度下ってまた真砂岳を目指して登る。この辺りから雷鳥沢の方へ直接降りる道がある。今晩は温泉だといって降りてゆくパーティがあった。私はまだこの道を下りたことが無い。  14.05分に真砂岳2861mに到着。もう小屋が近いのに小雨が振り出した。平成元年10/8日にこのあたりで、秋山登山8人が猛吹雪で凍死したことがあるらしい。10月初めに吹雪とは、やはり山は怖いね。14.30分、ようやく内蔵助山荘に到着。  以前この小屋に泊まったことがある。確か、夜は富山平野の明かりが見え、翌朝は富士山が見えたが、今回は深い霧で何も見えない小屋であった。 2日目 8月17日(内蔵助山荘-剣御前-下山)  翌朝、6.30分、雨具を着て小屋を出発。別山に登る。別山を巻いて直接剣御前に出る道は、通行止めになっている。別山頂上を経由しなくてはならない。  7.40分「別山」2880mに到着。これで今回の目的の、立山三山詣では成就したことになる。ここからの「剣岳」展望も期待していたのだが、雨が止んできたのだけで良しとしよう。  お天気が悪いので雷鳥が出てきて、私の前を歩いてゆく。8.40分に別山乗越の剣御前小屋に到着。  ここより雷鳥沢には直接降りずに、遠回りになるが大日岳の尾根に入り新室堂乗越から雷鳥沢に出ることにした。高山植物が多いと聞いたからである。イワイチョウ。  クルマユリ。  ハクサンイチゲ。  チングルマも残っていた。11.05分に剣御前小屋からの道と合流。向かいにテント場が見える。ここから室堂までが結構長い。だいぶ登り返さねばならない。  12.10分.みくりが池の縁を通過。 バスとケーブルを乗り継いで、駐車場までたどり着いたのは14.10分だった。あとは自宅まで2時間弱か。 |